※本サイトは一部アフィリエイト広告を利用しています。

SEOを考慮しはじめると「インデックス(index)」という単語をよく目にするようになるのではないでしょうか。よく目にするだけに、今さら人に聞きにくい単語かもしれません。

実はインデックス(index)という概念を理解していないと、どんなにがんばって記事を出したとしても、その努力が全く結果に反映されない可能性があります。

そこで、このページではSEOでのインデックス(index)について集客や営業を支援するマーケティング情報メディアであるBowned(ボウンド)の編集部が以下のことを解説します。

- インデックス(index)の意味を解説

- SEOでどのような効果が期待できるのか

- インデックス(index)に関連する用語

- 注意すべきSEO以外で使われるインデックス(index)という単語

これを読めば、SEOでのindex(インデックス)についての理解が深まり、サイトをよりスムーズに運営できるようになります。

目次

内容を簡単にまとめると・・・

- インデックスとは、検索エンジンのデータベースに保存されている索引データのこと

- 自分のサイトにクローラーが回ってきて、サイトの情報をデータベースに保存することをインデックスされるという

- ページがインデックスされると検索結果に表示されるようになる

- インデックスされないと、どんなに質の高いページでも検索結果に表示されない

インデックス(index)とは?IT・SEO用語としての意味

インデックス(index)という単語を辞書で調べてみると「索引」「見出し」を意味する単語として記載されているでしょう。とはいえ、さまざまな業界で用いられる用語でもあるため、ITやSEO、webの業界では何を指すのかがイメージしにくいものです。

まずは、インデックスのITやSEO、webの領域における用語の意味を解説します。

検索エンジンが記録している「サイトデータ」のこと

SEO用語としてのインデックス(index)とは「検索エンジンの中に記録されている、コンテンツなどのサイトデータ」を意味します。

SEO以外の分野でもインデックス(index)という用語が様々な意味で使われますが、今回解説するSEO用語としての意味とは異なるため、誤った意味として理解しないよう注意が必要です。

Googleをはじめとする検索エンジンには多くのコンテンツ情報が膨大な量、記録されており、「〇〇について知りたい」と思ったユーザーが、キーワードで検索することでその情報にアクセスすることになります。

このときに表示される検索結果の元の情報にあたるものが、今回解説するインデックス(index)です。

大手検索エンジンサイトのクローラーというロボット検索エンジンが、ひとつひとつのデータ(サイト)を認識し、データベース化してくれることで、コンテンツが検索結果として表示されるようになります。

このことから、クローラーが収集した情報をデータベースに保存することを「インデックス(index)される」という言葉で表現します。

「index(インデックス)される」ということは、コンテンツへの集客率を高めるSEOにおいて、基本中の基本と言えます。

上記で「クローラー(ロボット検索エンジン)がひとつひとつのデータ(サイト)を認識し、データベース化する」と解説しましたが、「インデックス(index)される」ことは、データベースに保存されるだけではなく「検索結果をより速く表示する」という効果もあります。

クローラーはただ情報を集めてくるだけで、データ自体は極めてバラバラになっており、まとめるための処理に時間がかかってしまうという難点があります。

そこで、効率化を図るために「インデクサ」と呼ばれるクローラーが集めてきたデータに対して、ページやリンク解析を行い整理してくれる仕組みがあります。この仕組みがあるおかげで我々は検索結果を一瞬で確認することができるのです。

この仕組みについてイマイチわからない!という方も多いと思いますので、単純化した例でわかりやすく解説します。

例えば以下の表を見て「それでは皆さん会社の電話番号下一桁が2の人の所属を探してください」といわれたら、上から順に1つずつ見ていかないといけないので面倒ですよね。

| 会社の電話番号下一桁 | 所 属 |

| 3 | あ |

| 4 | い |

| 1 | う |

| 2 | え |

| 5 | お |

次にクローラーとインデクサのおかげでインデックス(index)されてデータが整理された表が以下になります。

| 会社の電話番号下一桁 | 所 属 |

| 1 | う |

| 2 | え |

| 3 | あ |

| 4 | い |

| 5 | お |

このようにすれば、会社の電話番号下一桁が2の人が大体どこにいるのか、わかりやすくなりましたよね。実際にはより複雑な仕組みかと思いますが、これが単純化した「検索結果をより速く表示する」仕組みです。

クローラーについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

クローラーとは?その仕組みとクローラビリティを向上させる7つの方法

クローラーとは?その仕組みとクローラビリティを向上させる7つの方法

インデックス(index)されるためにはクローラーに発見される必要がある

コンテンツ(記事)を公開することですぐにインデックス(index)というわけではありません。

世界中に存在する膨大なデータの中からクローラー(ロボット検索エンジン)に見つけてもらう必要があり、時間がかかります。

少しでも早く見つけてもらうために「Googleサーチコンソール」というGoogleが公式に提供しているツールを使ってインデックス(index)してもらえるようにリクエストする必要があります。

ここまでの解説で、インデックス(index)はSEO的に非常に重要な意味と役割を持っていることがおわかりいただけたかと思います。

インデックス(index)の効果

ここからは、インデックス(index)にはどのような効果があるのか、について解説します。

検索結果に表示されやすくなる

インデックスの効果として、まず挙げられるのが「検索結果に表示されやすくなる」です。

例えばサイト内コンテンツのうち、1つのページがインデックス(index)されるということは、検索結果に新たに1つのページが表示されるようになります。その分、サイトのアクセス数の向上に繋がる可能性もあるでしょう。

ただし、インデックス(index)されているからといっても最初から検索順位が高いことは稀です。

質が高く、専門性が高い素晴らしいコンテンツであることが重要で、時間を掛けて少しずつGoogleからの評価を受け、検索順位が上がっていきます。(時事ネタなどの情報鮮度が高く、即時性が求められるコンテンツ等は例外となるケースもありますが)

逆に時間を掛けてもインデックス(index)されない記事は、質や専門性以前に「過去にGoogleからペナルティを課されたことがある」など、何かしらの問題を持っている可能性が高いです。

コンテンツに問題があるかどうかは多くの場合、前述した「Googleサーチコンソール」で確認することができます。

ユーザーの興味関心を引きやすくなる

インデックスは、ユーザーの入り口が増えるといった効果があります。検索結果に、作成したコンテンツの「タイトル」や「ディスクリプション(コンテンツの概要を記した説明文)が表示されれば、目にしたユーザーが引かれてサイトにアクセスしてくれるチャンスが高まります。

結果的に、アクセス数の向上へと寄与する形となり、全体のユーザー数を底上げすることにもつながるでしょう。つまり、インデックスは、単純に「クローラーに対するアプローチ」ではなく、「ユーザーを引き込むためにも必要なプロセス」と言えるのです。

インデックス(index)の関連用語3つ

ここではインデックス(index)に関連する用語を3つ解説します。

① SEO

SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、「検索エンジン最適化」を意味します。わかりやすく言うと自分のサイトを検索結果の上位に表示させる対策のことです。

このSEOの基本中の基本が、今回解説しているインデックス(index)だということは、これまでの解説がおわかりいただけたかと思います。

検索エンジンにインデックス(index)されなければ、自分のサイトを検索上位に表示することはおろか、少しのアクセスさえ見込めません。

そして、インデックスされたとしても、サイトが検索結果の上位に表示されなければアクセスは増やせません。

②ノーインデックス(noindex)

インデックス(index)は、クローラーに自分のコンテンツを認識させてデータベース化、そして検索結果に表示させることだと解説しました。

ノーインデックス(noindex)はその逆で、サイトのヘッダーに「noindex」を入れることで、Googleの検索結果に表示されないようにすることができます。

例えば、サイト内で重複している内容のページがあったり内容が薄いと感じるページがあると、サイト自体の評価を下げてしまうことがあります。

そこで、そのようなページに対してノーインデックス(noindex)を使うことで、サイト評価が下がることを防ぎ、品質が良く専門性の高いページだけを検索結果に表示させることができます。

ノーインデックス(noindex)について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

noindexとは?設定方法と注意点を解説

noindexとは?設定方法と注意点を解説

③ ディスクリプション(description)

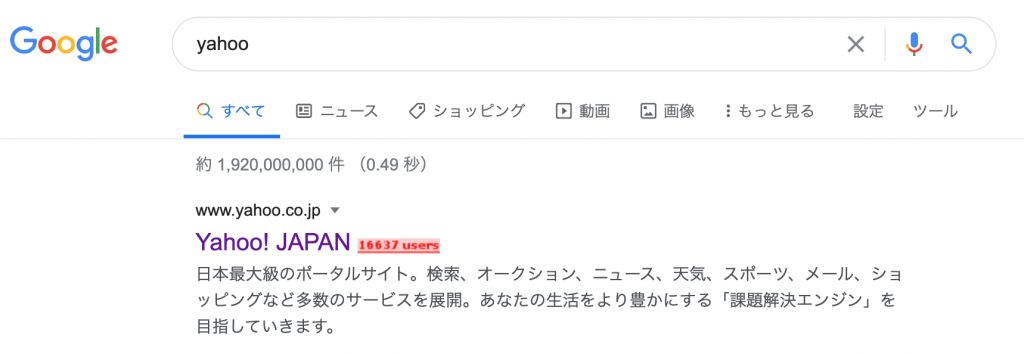

ディスクリプション(description)とは、検索エンジンの検索結果ページに表示される説明文を指します。

みなさんが何かを検索した時に、そのページのタイトル下に「そのページに何が書いてあるのか」を説明する文が出てくると思いますが、この文をディスクリプション(description)といいます。

そのため、インデックス(index)されたのにディスクリプションを記入しないと、タイトルの下部分が空白で表示されてしまい、せっかく検索したユーザーの目に触れたのに、中身がないと思われたり、怪しいと思われてしまいクリックして閲覧してもらえる可能性が低くなってしまいます。

必ずこのディスクリプションが表示されるように、サイト側で設定をしておくようにしましょう。

ディスクリプション(description)について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

meta description(メタディスクリプション)とは?文字数やコツを解説

meta description(メタディスクリプション)とは?文字数やコツを解説

Webサイトのインデックスをスピーディーに登録する方法

本ページではすでに、「コンテンツはインデックスに登録する必要がある」として触れました。一般的にwebサイトを公開したら自動的にクローラーによって巡回され、インデックスされます。とはいえ、クローラーはさまざまなサイトを巡回しているため、webサイトを公開してすぐにインデックスされることは少ないのが現状です。

しかし、工夫次第で通常よりも早くインデックスされる方法もあります。ここからは、少しでも早くインデックスを登録したい方に向けて、効果的な施策を解説します。

XMLサイトマップへの追加

クローラーにwebサイトについてスピーディーに理解してもらうためにも、XMLサイトマップへの追加を行いましょう。XMLサイトマップとは、検索エンジンに自分のwebサイトを認識させるためのファイルのことです。

XMLサイトマップへ追加することで、こちらからクローラーにwebサイトの内容を教えてあげられるため、クローラーの巡回を待たずしてwebサイトを素早く理解してもらえます。

なお、XMLサイトマップサイトへの追加は、「Google Search Console」を使って実施可能です。

【XMLサイトマップへの追加方法】

- XMLサイトマップファイルを作成しておく

- Google Search Consoleにアクセスする

- 「メニュー」をクリック

- 「インデックス」→「サイトマップ」の順に選択

- 「新しいサイトマップの追加」を選ぶ

- 作成したXMLサイトマップファイルのURLをコピペ

- 「送信」を選択

素早くインデックスされたいときには、上記を試してみてください。

Google Search Consoleを使用してURL検査

Google Search ConsoleでURL検査を実施することで、クローラーによるインデックスを早めやすくなります。

URL検査を実施すると、まずインデックスされているか否かを確認できます。インデックスされていればそのままで問題ありませんが、仮にインデックスされていない場合は「インデックス登録をリクエスト」を送ることが可能です。

自分から検索エンジン側にアプローチして、インデックスを促すことができます。なお、URL検査方法は以下の通りです。

【URL検査方法】

- Google Search Consoleにアクセスする

- 「URL検査」をクリックする

- 検査したいWebサイトのURLを入力

- 「テスト」を選択

- 「インデックス登録をリクエスト」をクリック(インデックス登録されていない場合)

前項の「XMLサイトマップへの追加」とは異なり、事前に準備しておくファイルなどがないため、比較的簡単に対応が終わります。

インデックスの効果を高めるには

インデックスは、検索エンジンのクローラーが正しく内容を理解することが大前提です。つまり、クローラーにとって、分かりやすい内容を心がけて施策を施す必要があります。

ここからは、クローラーに対して有効とされる主な施策を解説します。

画像・動画コンテンツに代替テキストなどを使用する

コンテンツの中に同がや画像などのテキスト以外のコンテンツが設置されている場合には、代替テキストもしくは説明テキストなどを使用しましょう。

代替テキストや説明テキストは、画像や動画が何を意味するのかを説明した文章のことです。クローラーはテキストの内容しか理解できないため、画像や動画が何を表現しているのか、クローラーに向けて説明しなければなりません。

とくにオンラインショップのような「画像メイン」のサイトは、画像・動画一つひとつにテキストを用意することをおすすめします。

ページのタイトルはシンプルで短めにする

コンテンツページのタイトルは、なるべくシンプルかつ短い文章で作成しましょう。

対策キーワード・関連キーワードを淡々と並べただけのタイトルや、表示しきれない長文のタイトルは、クローラーはもちろんのこと、ユーザーからも嫌われやすいのが難点です。

コンテンツに何が記載されているのかをきちんタイトルに反映させ、なおかつ回りくどさのないシンプルな文章を心がけることで、クローラーがコンテンツを理解しやすくなります。

Webサイトの構造を複雑にしない

Webサイト構造は、基本的に「分かりやすさ」を重視しましょう。

内部リンクとして設置した関連ページが無関係のものであったり、コンテンツの内容とは無関係な見出し・タイトルであったりすると、クローラーが認識するまでに時間がかかってしまいます。

また、せっかく新たにページを公開しても、サイト構造が悪いと、なかなか新たなコンテンツまでクローラーがたどり着きにくくなってしまいます。

そのため、サイトの構造は「分かりやすさ」に重点を置くとよいでしょう。

【補足】SEO用語以外で使われるインデックス(index)という言葉

最後に補足として、混同しやすいSEO用語以外で使われるインデックス(index)について解説します。

①投資信託用語でのインデックス(index)

投資信託用語でのインデックス(index)は、ある特定のマーケットの動向の指標という意味や市場全体の動きを数値化したものという意味があります。

②大辞林第三版でのインデックス(index)

大辞林第三版にてインデックス(index)を調べると、

- 見出し-索引

- 指標

- 数値

と記載されています。前述の投資信託用語とも共通する意味を持っています。

③データベースにおけるインデックス(index)

データベースにおけるインデックス(index)は、記事内で解説したように「検索を速くするための仕組み」という意味でも使われます。

このようにインデックス(index)という言葉は、分野・ジャンルによって意味が変わります。ただ辞書などは共通して「見出し-索引」と紹介されているので「え?パソコンの見出しや索引のこと?」と勘違いしがちです。注意しましょう。

まとめ:インデックス(index)とは?Web・SEO的意味は?

今回はインデックス(index)のSEOにおける意味などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

このページでのポイントを改めて整理します。

- インデックス(index)とは「検索エンジンの中に記録されている、コンテンツなどのサイトデータ」を意味している

- インデックス(index)はクローラーとインデクサがあって成り立つ

- インデックス(index)される = 品質が高い or 専門性が高いページ・コンテンツとはいえない

- これからの検索エンジンは「品質の良さ・専門性の高さ」を重視する

- ノーインデックス(noindex)を使うことで、逆にGoogleの検索結果に表示させないようにする方法もある

インデックス(index)のSEO的な意味は、自分のコンテンツを検索結果に表示させるという意味があります。

これからコンテンツを立ち上げる方も「もう結構ページ数あるんだけど、インデックス(index)されないな…」と感じている方も、ぜひ本記事を参考に適切な対策を実施してみましょう。